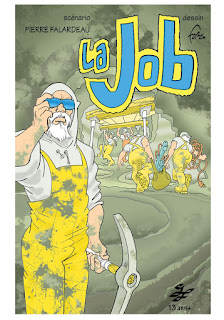

La job : l’argent n’a pas d’odeur.

Les voleurs sont

fascinants. À la fois héros et vilains, ils peuvent être des ordures totales

comme ils peuvent avoir un grand cœur, et lutter contre les injustices sociales

comme Robin des bois, ou Pancho Villa. Ils peuvent être des rebelles politiques

comme Bonnot, des rebelles sympathiques comme Papillon, des rebelles révoltés

comme Richard Blass, des rebelles séduisants et sauvages comme Mesrine. Ils

peuvent être authentiques ou d’implacables manipulateurs qui cachent sous leur

prétention de justiciers sociaux des délires psychopathes comme Jesse James.

Définitivement les voleurs sont de séduisants personnages pleins de

contradictions, d’ombre et de lumière.

Le casse

de l’année ou la connerie du siècle.

La richesse

symbolique et psychologique du voleur le cinéaste Pierre Falardeau l’a très

bien compris. Et c’est peut-être parce qu’il l’avait découvert chez le braqueur

Marcel Talon qu’il a décidé de raconter son braquage le plus fumant.

Il faut dire

que le projet de Talon était assez impressionnant. Avec ses complices il avait

décidé d’attaquer la succursale historique de la Banque de Montréal, celle

située au cœur du Vieux-Montréal. Loin d’un holdup traditionnel, Talon visait

un coup qui allait entrer dans les annales mondiales du crime. Le genre de « casse », qui aller reléguer

l’attaque du train postal de Londres en 1963 et le casse de la Société Générale

à Nice en 1976 au rang des petites arnaques. Pendant plusieurs mois, en plein

hiver, Talon et ses complices vivront dans les égouts, creusant jour après jour,

dans les pires conditions, un tunnel qui les mèneront vers la chambre forte de

la banque où les attendent 200 millions de dollars.

On connait

les relations orageuses entre Falardeau et Téléfilm Canada. Jamais le

réalisateur ne réussira à mettre sa vision du casse du siècle sur pellicule.

Toutefois il écrira un scénario que le talentueux dessinateur Forg vient d’adapter en bande dessinée

sous le titre de La job.

Même si

l’histoire de Marcel Talon était

déjà connue, grâce au film d’Érik Canuel Le dernier tunnel, Falardeau y apporte

un éclairage nouveau. C’est peut-être parce que le père d’Octobre a décidé de

nous présenter un Talon qui n’est pas qu’une victime enragée d’un système

carcéral qui en fait une bête féroce et violente. Sous sa plume Talon devient

un voleur d’une grande intelligence, méthodique, qui prépare point par point

son coup, qui prévoit toutes les situations possibles. Un joueur en parfait

contrôle qui trouve une réponse à tous les obstacles qui se dressent devant lui

et qui force l’admiration.

Si Falardeau

a créé un fabuleux huis clos, on peut dire qu’il trouve en Forg le véhicule parfait pour illustrer son thriller social. Avec

son trait minimaliste, tout en mouvement, le bédéiste dynamise le scénario de

Falardeau. Odeur pestilentielle, froid intense, neige violente transpirent

constamment des cases de Forg exacerbant les tensions entre ces criminels déjà

agressif à force d’être coincés dans la promiscuité d’un égout.

Une belle surprise.

La mort d’une idole.

J’adore

Nestor Burma, les romans et les bédés. J’adore ce Paris populaire d’avant les

années 50 dans lequel vit le héros de Malet. J’aime cet argot du milieu,

façon Auguste Le Breton, Michel Audiard, Georges Lautner ou José Giovanni. J’aime

ce parfum suranné d’une France qui n’existe que dans mes souvenirs.

J’aime Burma,

mais je me questionne sur son retour. Il y a quelque chose qui ne marche pas

dans ces reprises. Comme si la magie que Léo Malet créait, comme un orfèvre,

bouquin après bouquin, ne fonctionnait plus. Comme si Burma n’avait plus sa

place dans notre 21e siècle.

Nestor Burma

accompagne dans la capitale belge, son ami le comédien Guy Marchand invité au

Festival du film fantastique de Bruxelles. Entre deux représentations, Burma

accepte d’enquêter sur le cas de Léo Straum, condamné pour le meurtre de ses

parents et qui semble victime d’une erreur judiciaire ou d’une enquête bâclée.

Comme à son

habitude l’investigation de Burma devient vite un prétexte à DE fabuleuses

balades, ici Bruxelles, dans les quartiers les plus louches des grandes cités

accompagnées de ses réflexions aussi cyniques qu’hilarantes. Et c’est peut-être

ici que le bât blesse. Si les observations et la langue de Burma étaient authentiques

dans les écrits de Malet, ici elles semblent totalement déphasées et plaquées

artificiellement. Voir Burma arpenter le bitume de la Bruxelles d’aujourd’hui

en parlant l’argot des années 40 le transforme en un anachronisme ambulant.

Sans compter

que le roman est rempli de références inutiles à des chanteurs belges et à des

films importants. Une stratégie qui ne sert qu’à faire l’étalage de l’immense

culture générale de l’autrice. Et ne parle pas de l’utilisation récurrente de

termes comme « pédé » qui n’ont plus leur place maintenant… même dans les

polars.

Au lieu de transposer le Burma qu’on

connait dans notre univers actuel, Nadine Monfils aurait

dû en faire une version 2.0. Et tant pis pour les nostalgiques.

Une

déception, ça arrive à l’occaz.

Pierre Falardeau, Forg, La job, Gentilhomme

de fortune Inc.

Nadine Monfils, Nestor

Burma: Crimes dans les Marolles, French Pulp

Commentaires

Publier un commentaire